入学準備

【電気電子工学科】履修の組み方|京都大学の学部・学科別

解説記事

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます!

大学では、自分で履修登録をして時間割を組み、卒業までに必要な単位を修得しておく必要があります。特に理工化学科では、「この時期までにこの単位数を満たしていなければ進級できない」といった留年トラップが多く仕掛けられています!

この記事を読んで卒業までの流れを理解し、一緒に留年を回避しましょう!

理工化学科には、「創成化学コース」「先端化学コース」「化学プロセス工学コース」という3つのコースが存在しています。

それぞれのコースについて、大学HPに掲載されている文章を引用して紹介したいと思います。

それぞれのコースへは、2回生後期から配属されます。入学後すぐにコースを決定する必要はありませんが、2回生になる頃には自分がどのコースに進みたいのか、候補を挙げておくのが良いでしょう。

先ほど述べたコース配属を含む、4年間の流れを1回生から順に紹介したいと思います。随所に散りばめられた留年トラップについても説明しますので、ぜひ最後まで読んでください。

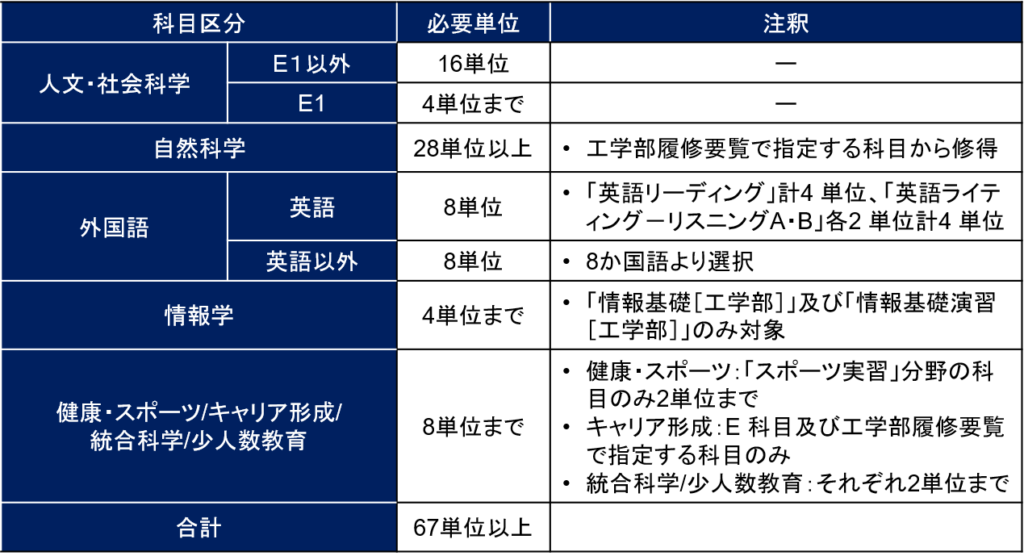

1回生では、全学共通科目の修得を行います。理工化学科のみなさんが卒業までに修得すべき全学共通科目の単位数は、以下の通りです。

注意してほしい点は、まず科目群ごとに細かく単位数が指定されている点です。

他学部では「■■群&△△群&●●群から〇単位」といったようにある程度自由である場合が多いですが、理工化学科では統合科学科目群や少人数教育科目群などの欄を見てわかる通り、「それぞれ2単位まで」といった指定がされています。つまり、例えば統合科学科目群を4単位取った場合、2単位分は卒業時に算入されないので、取らない方が良いと言えるでしょう。

さらにもう一つ注意してほしい点があります。それは、コース配属時(2回前期終了時)、研究室配属時(3回生終了時)に、それぞれ必要な単位数があるという点です。以下で解説しますが、上の表だけを見て「卒業までに67単位取ればいいなら楽勝!」とはくれぐれも勘違いしないようにしてください。

2回生前期では、1回生と同じように全学共通科目を履修します。後期からは先ほど紹介した3つのコースに配属されるわけですが、その前に1つ目の留年トラップです!

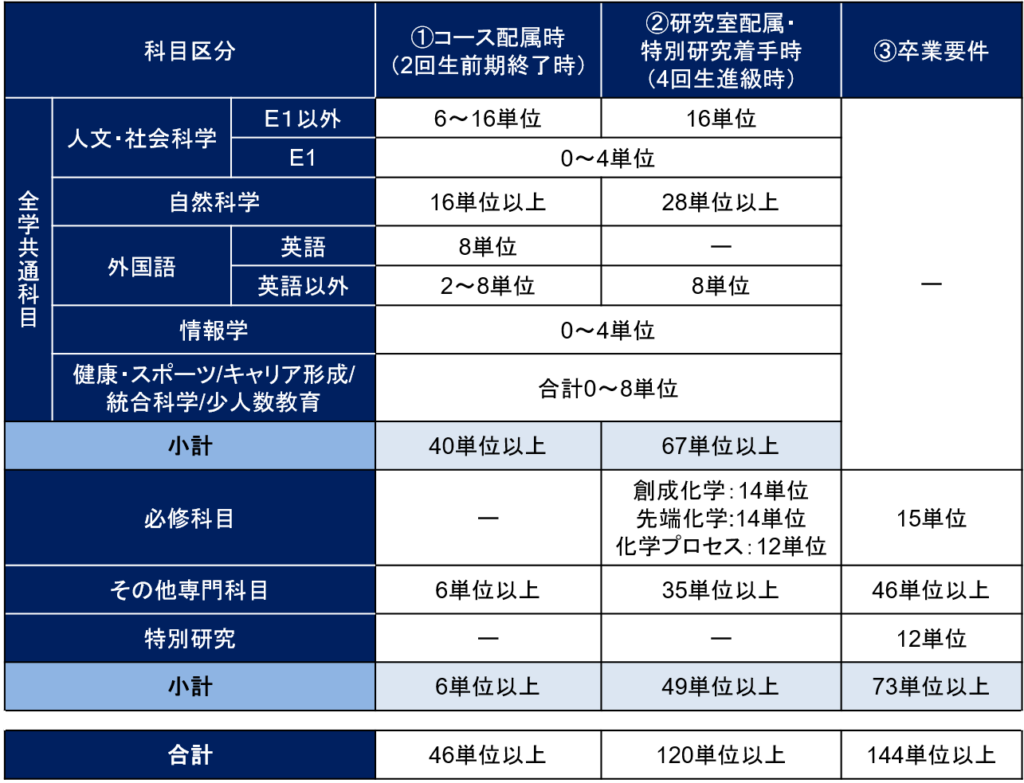

下の表は、コース配属時、研究室配属時、卒業時の各時期に必要な単位数をまとめたものになります。

2回生前期終了時までに、先ほど紹介した全学共通科目を40単位以上、さらに専門科目6単位以上を修得していなければ、問答無用で留年です。

特に、注目してほしいのは英語です。基本的に、英語というのは半期でリーディング / ライティング-リスニングを2単位ずつしか履修できません。これを前期後期あわせて、合計8単位修得することになります。つまり1回生でリーディング / ライティング-リスニングそれぞれ2回落単してしまうと即アウトです。

「2回も落とすわけないだろう」と思ったとしたら危険です。稀に、「外国語は再履修のほうがゆるいから、2回生で取ったほうがいいよ」というアドバイスをする先輩がいます。こういう方々は、みなさんのように進級時に必要な単位数が設定されてない学部に所属しているのです。「再履の方がゆるいなら、2回生で取ろうか」と外国語をないがしろにした方は、即留年です。

後期から、いよいよはじめに紹介した3つのコースに配属されます。いずれのコースでも、講義や実習を通して化学の基礎理論、工学の基礎知識、化学と物理、生物との境界領域を学び、将来研究者や技術者としての土台を固めます。それぞれの詳細なカリキュラムについては、京大のWebサイトから確認しましょう。

3回生では、2回生後期と変わらずコースごとに開講されている専門科目を履修することになります。

ここで2回目の留年トラップに気を付けましょう。上表で少し触れていますが、3回生終了時、つまり研究室配属時にも2回生前期終了時の留年トラップと同様のものが仕掛けられています。

具体的には、3回生終了時の段階で全学共通科目・専門科目で合計120単位以上を修得していないと進級できないことがわかると思います。

ところで、京都大学には「CAP制」という制度があります。これは、1学期で履修登録できる単位数に上限を設けることで、登録した単位の修得に力を入れてもらおう、ということを目的とした仕組みです。具体的な単位数の上限は学部により異なりますが、令和2年度以降に入学した皆さんの場合、1学期の上限単位数は30単位と定められています。

もし2回生前期終了時、進級ぎりぎりの46単位しか修得していなかった場合、2回生後期&3回生の間で74単位、すなわちおおよそ1学期25単位のペースで単位を修得していく必要があります。CAP制を考慮すると、ほぼフル単に近い状態です。

これは筆者の経験則でしかないのですが、3回生の半期で修得する単位数が、1~2回生の半期で修得した単位数を上回ることはまずないと考えてください。専門科目よりも全学共通科目の方が圧倒的に難易度は低いですし、専門科目の中で比較しても3回生向けの科目よりも2回生向けの科目の方が圧倒的に難易度は低いです。

1回生のうちはなるべくフル単を、2回生でもそれに近い単位数の修得を目指すようにしましょう。

4回生では、桂、宇治、吉田キャンパスのいずれかの大学院の研究室に配属され、各自のテーマで卒業研究に取り組みます。

この間でも専門科目を履修することは可能であり、最終的に上表の「③卒業要件」を満たしていれば、卒業することが可能です。

しかし、理工化学科のみなさんの中には、全学共通科目が開講される吉田キャンパスではなく、桂や宇治キャンパスに配属される方も多いかと思います。卒業研究に集中するためにも、4回生にはあまり未修得単位を残しておくべきではないですね。

いかがでしたでしょうか、理工化学科の4年間の流れは把握できましたか?

何度も言いますが、留年トラップには気を付けてください! 学科ごとにこのトラップの有無や設置されている時期は異なりますので、自分の学科のトラップをしっかりと確認し、足元をすくわれないように気を付けましょう。

みなさんが有意義な大学生活を送り、無事に卒業できるよう、応援しています!

LINE登録はお済みですか?

京大mapの記事をお読みいただきありがとうございました。