サークル

【インカレ?学内?】東大生のサークルの選び方

解説記事

こんにちは!UTmap編集部のあおいです!

今年も駒場祭の開催まであと少しになりましたね。

今回は、多彩な企画が並ぶ駒場祭の中でも、毎年ひときわ強い存在感を放つ、東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCASTの企画をご紹介します!

代表の杉野裕さんに、普段の活動から駒場祭企画の見どころまで、じっくりお話を伺いました。この記事を読んで企画の舞台裏を知れば、きっとあなたも当日足を運びたくなるはずです✨

杉野さん:

CASTでは、サイエンスショーや実験教室などのイベントを年間200件ほど行っています。対象は主に小学生ですが、中高生、幼稚園など幅広い世代に向けたの企画作りをしています。活動地域は17都道府県にわたっていて、関東を中心に全国各地から依頼をいただいています。

イベントの内容は、たとえば光や音といった身近なテーマの工作から、普段見ることの少ない液体窒素を使ったショーなど本当にさまざまです。科学を見て、触って、楽しんでもらうことを大切にしています。

ほかには、本の執筆やメールマガジンの発行など、情報発信の活動も行っています。

↑五月祭でのサイエンスショーの様子

杉野さん:

活動拠点は駒場キャンパスにあります。部室も駒場にあって、週に1回、水曜日の夜7時から定例の活動日を設けています。そのほか月に1回、休日に総会を行い、依頼されたイベントの検討や報告をしたり、内部のシステムや制度の改善について議論したりなど、運営についての会議をしています。

イベントを終えたメンバーが「どんな実験をしたか」「子どもたちの反応はどうだったか」を共有し、改善点や次に生かすアイデアを出し合うんです。あとは内部のシステムや制度に関する話し合いもありますし、学園祭や合宿といった行事も年に何度かあります。

杉野さん:

合宿では、駒場ではできないような実験をしたり、科学に関連したレクリエーションをしたりします。もちろん遊びの時間もありますが、実験と遊びを組み合わせて「科学で遊ぶ」感覚を味わうのがCASTらしいところですね。

杉野さん:

全体では250人くらいで、そのうちアクティブに活動しているのは100人ほどです。毎年80〜100人が新しく入ってきます。

理系の学生が9割ほどを占めますが、文系のメンバーもいます。文系の人がいることで、「理科に詳しくない人の視点」に立てるのは強みだと思います。純粋に科学を楽しめるだけでなく、苦手な人がどう感じるかを考えながら伝え方を工夫できる。そういう多様性がCASTにはあります。

杉野さん:

やっぱり、無理なく続けられる仕組みがあることですね。イベントに参加するかどうかは完全に任意で、交通費や昼食代の支援もあります。入会費もかかりません。

「今週は忙しいから休む」「今は時間があるからたくさん参加する」といったふうに、自分のペースで活動できます。1年間丸々参加しなかったとしても、また戻ってこられる環境です。オンラインでの活動もあるので、負担を感じずに科学に関わり続けられるのが魅力だと思います。

杉野さん:

準備の時間ですね。イベント前に駒場キャンパスでみんなで実験を開発したり、試行錯誤したりするのがとても楽しいです。どうしたら子どもたちが興味を持ってくれるか、どんな見せ方がわかりやすいかを話し合いながら、何度も実験をします。

そしてイベント当日、子どもたちの笑顔や「ありがとう!」という言葉に触れる瞬間は、やっぱり格別です。ありきたりかもしれませんが、「やってよかったな」と心から思える瞬間です。

↑駒場祭でのミュージアム会場の様子

杉野さん:

一番大変なのは学園祭の準備ですね。CASTはサイエンスコミュニケーション団体として規模が大きいので、やれることが多い分、準備も複雑になります。3か月前から本格的に動き始めて、実験の開発や展示の構成、安全面の確認など、考えることが山ほどあります。

また、学園祭では普段扱わないテーマにも挑戦するので、実験がうまくいかず行き詰まることもあります。それでも、単に「楽しい」だけで終わらせず、「どうすれば正しく科学を伝えられるか」を常に意識しています。

派手な実験は目を引きますが、CASTは「見せる」だけでなく「伝える」ことを大事にしているんです。

杉野さん:

今年の駒場祭のテーマは「子どもの頃の思い出」です。泥団子や透明マントといった懐かしい題材をモチーフに、「子どもの頃に感じた科学のふしぎ」を科学的にひも解くような内容になっています。

子どもたちには「身近な不思議を解消できる体験を」、大人の方には「昔抱いていた疑問をもう一度思い出してもらう」ような企画を目指しています。

杉野さん:

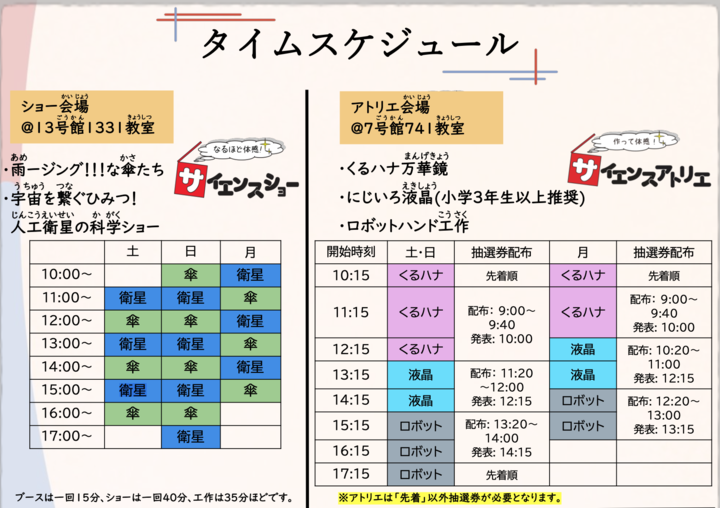

大きく分けて3つの企画があります。

まずは「作って体験サイエンスアトリエ」。これは子どもたちと一緒に工作をする企画で、たとえば、テレビなどで使われているコレステリック液晶を作ったり、分光シートを使って万華鏡を作ったりします。自分の手で作る体験は、何より記憶に残ります。科学の楽しさを体で感じてもらう入り口になればと思っています。

次に「サイエンスショー」。これは大きな教室を使って行うスケールの大きい実験ショーです。テーマは「傘」や「衛星」など。

「ボタンひとつで開く傘の仕組み」や「雨に濡れると色が変わる傘」など、身近なものに隠れた科学を解き明かします。見て楽しいだけでなく、「そうだったのか!」と納得できるような内容を目指しています。

そして「サイエンスミュージアム」。これはブース形式で、手元で小さな実験を見せたり、お客さんに参加してもらったりする企画です。

テーマも多様で、「泥団子の科学」「泥水の浄化」「調味料に含まれる添加物」「透明の科学」などがあります。

他にも「1キロを感覚で量る」「鍵や暗号の仕組みを体感する」といった体験型の展示もあります。中には、普段は手のひらサイズの実験道具を1メートル大に拡大して展示するものもあるんですよ。

杉野さん:

「サイエンスアトリエ」のみ整理券制になっています。

「サイエンスショー」は、人数制限はないため、開演時間に来場いただければ参加可能です。

「サイエンスミュージアム」については、駒場祭の開催時間中、常時開いているので、いつ来ても参加いただけます。

杉野さん:

基本的には小学生がメインターゲットです。理科が好きな子にはもっと好きになってもらいたいし、興味がない子でも「楽しい!」と思ってもらえるよう工夫しています。

でも実は、子どもだけでなく大人にも楽しめる内容です。懐かしさを感じつつ、「科学って身近なんだな」と思ってもらえるはずです。

それから、大学生にも来てほしいですね。実験そのものの面白さはもちろんですが、「科学の面白さを伝える」という行為自体の楽しさも感じてもらえたら嬉しいです。CASTの活動は、科学を教えること以上に、「どうすれば伝わるか」を考える場でもありますから。

杉野さん:

「科学の面白さを、多くの人に伝えたい。」の理念のもと、たくさんの企画と実験をご用意してお待ちしております。科学が大好きな人も、そうじゃない人もきっと楽しめる、そんな内容です。当日会場でお会いしましょう!

LINE登録はお済みですか?

UTmapの記事をお読みいただきありがとうございました。